案例分享丨高校学科数据平台设计与思考

2025-07-24 中国教育网络

随着国内高校改革的快速进行,高等教育正在逐渐地向大众化、高质量化迈进,建设高效的信息化、智能化学科管理方式是高校改革的重要部分之一。江苏大学在学科管理平台筹建过程中,从数据治理和学科平台建设相辅相成、相互促进的角度出发,对如何使学校快速、高效地构建学科数据管理平台,为学校学科管理提供常态化监测、预警和决策支撑方面进行总结。

高校学科数据平台的设计要点

总体功能设计

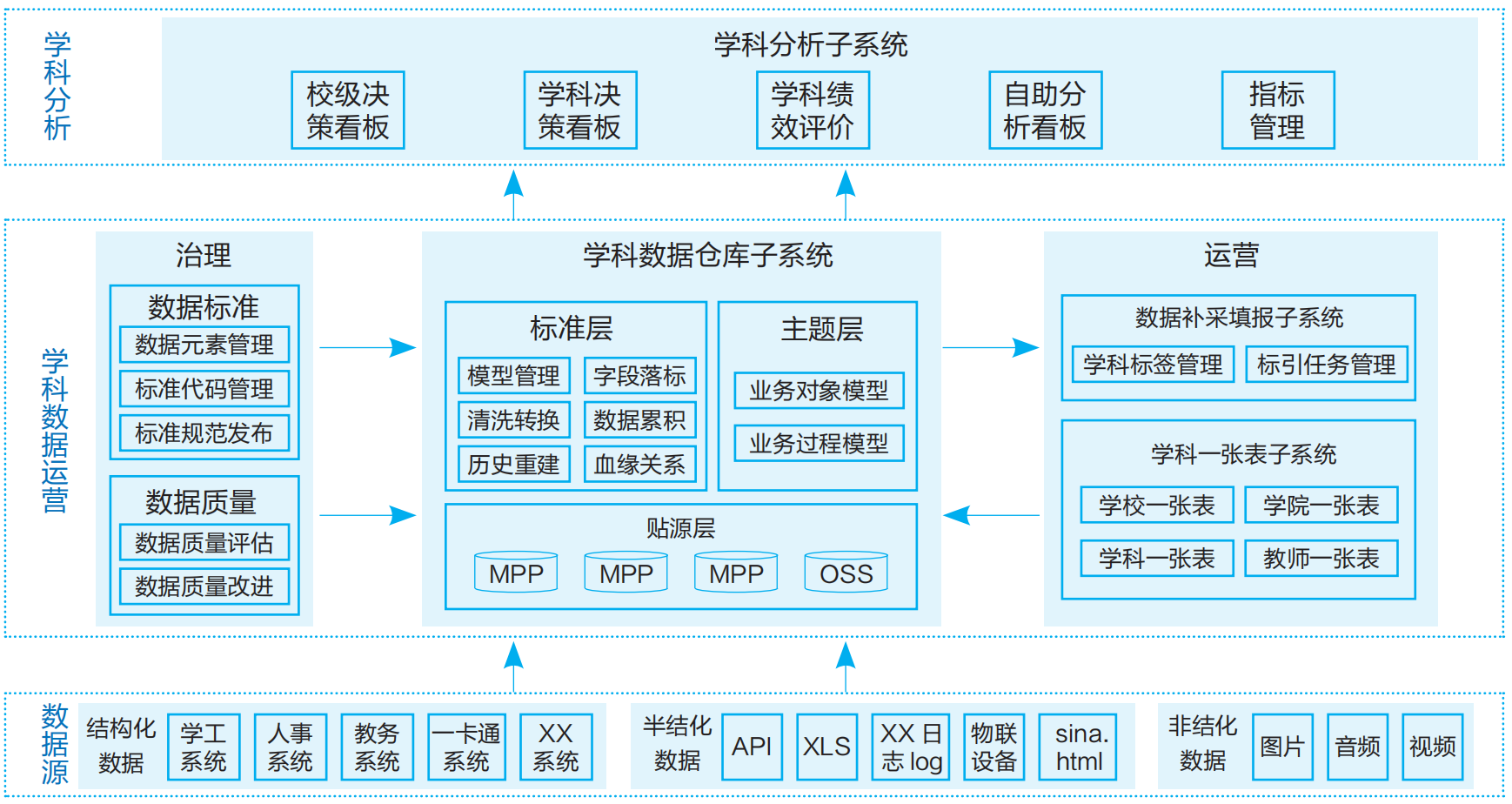

图1 江苏大学学科数据管理平台总体设计

按数据逻辑的层级进行划分,学科数据管理平台从底层到应用层可划分为三个层级,如图1所示。第一个层级是所有生产和存储学科相关源头数据的存储单元,包含了结构化、半结构化和非结构化的所有数据源头,这个层级重点关注的是信息的有效提取。随着数据处理和提取技术的进步,尤其是AI技术的成熟,在对学科数据,尤其是半结构和非结构学科数据的理解和有效提取上,将得到质效的全面提升。第二个层级是学科数据的运营层级,即学科数据从“毛”数据到“精”数据的加工平台。该层级的作用一方面是补全系统采集方式缺失的学科数据,另一方面是对现有数据进行标准化和逻辑条块化处理。第三个层级主要是实现学科数据的分析和应用,需结合实际需求并采用合适的分析模型实现。

学科数据管理平台的设计一方面要结合学校目前的管理现状,更重要的是要充分考虑未来管理需求发生变化时平台的拓展延伸能力,即平台需具有一定的灵活性、易用性和可迭代性。

学科数据管理平台的软件架构设计

学科数据管理平台按业务单位可以划分为数据采集、数据管理、数据分析、角色与权限管理、数据质量管理、集成接口管理六大业务单元,其中数据分析是核心业务单元。

传统数据分析多基于数据统计和报表工具实现分析需求,但学科数据分析通常包含预测模型,其需求的不确定性、多样性以及逻辑复杂性往往是基础分析工具无法实现的,对于复杂的学科数据分析需求需要进行定制开发,因此在数据分析业务模块中针对具体分析业务可能会存在业务的二次嵌套,这非常符合微服务架构的业务部署特性,即业务可以独立部署,且同级业务可以在业务单元容器中实现任意次数的嵌套和迭代,充分保障了学科数据管理平台的灵活性和可拓展性。

学科数据库的结构设计

学科数据库是存储学科数据分析平台基础数据元素的仓库,按照学科数据分析需求多样性的特点,平台数据库的设计应遵循应用数据库、主题数据库、全局综合数据库的层级关系。

应用数据库由学科相关基础元数据构成,这些元数据根据学校的管理职能按条线进行划分,如人事、人才、教学、科研、产学研、实验室管理等条线。结合多年高校数据治理的经验,只有将元数据的管理和职能分工进行绑定,才能真正落实一数一源的管理要求,从源头上提升学科数据质量。同时利用元数据的数据描述能力,又可以对元素数据进行拓展定义,使其能够支持多种应用场景。

主题数据库是在应用数据集基础上按照学科分析应用需求形成的数据库,是具体应用场景的数据化表征,主题数据库和应用数据库最大的区别在于,应用数据库必须基于学校现有业务数据,而主题数据库则是对应用数据库的再加工,可以对数据进行重新的划分和转换,甚至根据业务需要可以创建和引入新的主题相关的学科数据。当应用数据完善,主题应用丰富以后,学科数据库将形成一个综合性的全局数据库,实现对全校数据治理的反哺,通过数据开放为学校提供优质的学科关联数据,支持全校性的业务应用。

操作界面及管理流程的设计

从学科数据管理平台使用场景角度出发,涉及的人员角色有教师、二级学院管理员、二级学院领导、各职能单位管理员、校级管理员、校领导等。

学院教师具有个人画像的查看和信息变更申请权限,二级学院管理员具有院级学科信息审核录入,院级学科指标维护、院级统计报表生成等权限,院领导具有指标跟踪和报表查看等权限。各职能部门管理员拥有本条线所提供数据的查看、质量分析、纠错等权限。

校级管理员具有全局数据管理能力,除了可以对本平台内数据质量进行管理外,还可以对外发布系统内数据,同时可以利用全校数据进行各类主题分析、数据预演和预测。校领导可根据需要定制各类院级和校级的学科分析报表及主题分析报告。

考虑到用户的使用习惯,手机移动端的界面配置是必不可少的。流程审核类和统计报表类业务可以和学校移动端应用集成平台打通,通过调用数字化校园流程平台和消息平台的总线能力,提升用户移动端使用体验。

与数字化校园底座的融合设计

通常高校通过前期的数字化校园建设,已具备数据交换平台、身份管理平台、工作流平台、消息平台等数字化校园基础管理平台。因此学科数据管理平台的建设重点可放在学科数据的内容管理、学科数据主题分析等学科相关业务上,平台的一些基础能力可以通过调用数字化校园基础平台接口的方式实现赋能。比如通过数据交换平台可以有效利用学校共享数据中心已具备的学科数据,并实现数据的更新。

通过身份管理平台可以实现各级管理员角色管理和权限分配,特别是在校院二级管理模式下,利用身份管理平台可实现用户身份的自动识别,有效提升众多二级学院用户身份管理和认证管理的效率。通过集成工作流平台可以实现数据采集、质量管理等过程中行政管理的需求。通过消息平台则可以将各级用户之间的消息互动融入学校现有的消息工具中,更加符合用户的阅读习惯。

学科数据治理机制思考

结合多年高校数据治理的经验,学科数据治理的关键在于:一是要有手段,二是要有保障,三是要有监督。

学科数据治理手段

首先要能主动发现存在质量问题的数据,然后定位数据来源并将数据质量问题明确反馈到源头部门,最后能跟踪到数据的质量问题是否已被修正以及后续是否再次发生同样问题。这就需要系统在建设时考虑数据质量管理的相应功能,在学科数据的质量管理上不仅要实现对具体某个数据字段的质量检测,还要能够实现数据业务逻辑层面的校验,并且检测和校验规则是可以动态变化并进行叠加的。

同时在元数据的管理中要严格执行“一数一源”原则,明确每个数据的血缘关系,这样才能将数据问题准确地反馈给数据管理的源头部门。每一次的数据反馈以及对数据的纠正操作均需留痕,详细记录数据质量问题的类别、发现时间、反馈时间、修正时间和修正结果等信息,以便于统计和查看数据治理行为的执行落实情况,为后继的监督考核提供依据。

学科数据治理的保障条件

数据治理理念需要如下保障条件。首先学科数据治理需要的是责权保障,学科数据治理部门作为学校学科发展战略的制定者和执行者,首先要具备直接调配其他相关部门配合其工作的职权,因此需要一个组织架构的保障,即学科数据治理相关岗位的汇报关系、负责关系能够保障学科数据治理部门调动校内资源执行落实所制定的数据治理任务。

其次,学科数据管理人员的素养要具有一定的专业性,作为学校学科教育发展价值重构的引导者,其自身除要具备广阔的教育专业视野外,信息技术素养和管理素养也是必不可少的。要实现以学科数据业务带动学校学科建设发展的目标,独特的视角、丰富的经验、前沿的技术和高效的管理,这些素养是学科数据管理者必须具备的。

再者,高校对数据要素驱动业务发展的认同度和推崇度也是实现学科数据治理的重要保障条件,需要通过宣传、引导和体验等方式不断地影响学校各类管理人员,使其形成数据化应用的意识自觉,形成校园学科数据应用的良好氛围。最后需要给予学科数据管理人员相应的利益保障,以充分调动管理人员的工作积极性。

学科数据质量的监督方法

通常学科数据治理可以分为两种情况,第一种情况是学科数据管理平台中需要,目前条线业务中也存在的数据。对于这种情况就是要通过监督保证源头数据的完整性、准确性和实时性。这就要对学科数据目录进行划分,明确每个岗位负责的具体数据内容,每个岗位要建立数据维护的工作机制,明确不同类型数据维护的工作流程、时间节点等,并形成数据维护工作台账。另一方面通过建设学科管理平台质量检测模块对学科数据质量进行常态化监控,问题及时反馈相关责任人,并详细记录问题处理的过程信息,定期对数据问题处理的及时性、复发率、问题集中度等指标进行统计,最终综合岗位履职和平台监控两个维度的信息对各个岗位的数据管理人员进行监督考核。

第二种情况是数据管理平台需要但是目前业务条线暂时无法提供的数据,这类情况相对比较复杂,需要根据实际情况进行分析,但是最终的目标是要获得该数据,因此可以通过建立数据追踪档案的方式明确解决方式、时间节点以及责任人等信息,以便后期对此种类型的数据问题进行监督考核。

课题项目:江苏大学高等教育规划发展研究课题(课题编号:G202302)

来源:《中国教育网络》2025年5月刊

作者:芦兵(江苏大学数据与信息化处)

责编:陈荣

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号