案例分享丨构建高校信息化自己的数字画像

2025-10-10 中国教育网络

当前,数字画像尽管在高校建设中已有所应用,但多集中于“教师画像”或“学生画像”等个体或群体层面,鲜有高校对自身信息化建设现状进行画像分析,缺乏对学校信息化建设全局的系统性审视。在高校数字化转型深入推进之际,高校信息化建设面临着前所未有的机遇与挑战,主要体现在以下几个方面。

信息化成效感知困难,缺乏全局视角。现有高校领导驾驶舱的展示,多侧重于学校整体发展,围绕教学、管理、科研等领域进行数据呈现,虽然能够反映学校宏观发展态势,但对学校信息化建设的整体情况缺乏全面、深入的反映,难以直观评估信息化建设的实际成效。这种“只见树木,不见森林”的现状导致管理者难以全面了解信息化建设对学校发展的支撑作用。

信息系统整合难度大,形成数据孤岛。从学校层面来看,校级信息系统数量庞大,业务覆盖教学、科研、生活等多个场景,系统间的数据交互和共享不足。更令人担忧的是,许多后台信息化监测系统采用独立的本地账号,未接入学校统一身份认证系统,导致系统建设分散,数据难以整合,形成一个个信息孤岛,阻碍了数据的流通和共享,降低了信息化的整体效能。

故障排查定位困难,影响解决效率和响应速度。当出现信息化问题时,由于系统间的关联性不强,需要跨平台查询问题系统的上下游业务。这种跨平台跨系统的问题排查方式,不仅耗时费力,而且难以实现对突发情况的快速有效关联分析,严重影响了问题解决的效率和响应速度,进而影响了学校的正常运行。

历史数据溯源困难,制约发展趋势研判。在信息化发展过程中,由于缺乏对历史数据的有效积累和管理,大量过程数据缺失。一方面,在系统设计上,业务变动时往往仅保留当前状态,未能完整记录历史数据;另一方面,历史数据的缺失,导致无法通过时间趋势变化对未来发展进行有效分析与预判,难以把握信息化建设的规律和趋势,从而影响了学校信息化建设的战略决策。

鉴于上述挑战,本文提出构建高校信息化的数字画像,重点关注信息化自身建设情况,通过数据串联业务逻辑实现对信息化建设全过程的动态监测和分析,以有效支撑学校上层应用,提升信息化建设的整体水平,助力高校数字化转型。

主要挑战

经过对高校信息化建设现状进行广泛而深入的调研得知,构建高校信息化数字画像面临着一系列严峻的挑战,这些挑战不仅制约了信息化数字画像的全面性和准确性,也给高校的决策效率和发展规划带来了不利的影响。

数据壁垒依然存在。尽管大部分高校已经在一些应用场景下实现了初步的数据整合,以支持业务流程优化和更精细化的决策分析,但由于技术架构的差异、管理体制的约束以及数据标准的不统一等原因,仍有部分老旧系统数据质量参差不齐,数据共享机制难以有效建立。这种数据孤岛现象不仅增加了数据获取和处理的难度,也限制了数据的深度挖掘和价值释放。

数据指标实时性有待提升。很多信息化数字画像所依赖的数据指标,大多仍是静态数据,这些数据只能反映特定时间点的状态,难以全面、动态地呈现高校发展的全貌和演进过程。静态数据的局限性,极大地影响了数字画像的时效性和精确性,进而可能影响决策者对当前态势的准确判断以及未来发展规划的制定。

数据关联分析能力不足。由于高校信息化建设的碎片化,各个系统之间的数据难以实现有效的关联和整合,无法利用数据进行深度的业务关联分析,从而难以为学校决策者提供有力的数据支撑。分析能力的缺失,使得高校难以从海量数据中发现潜在的规律和趋势,也限制了其对复杂问题的深入理解和精准决策。

建设思路

基于上述问题,本文提出高校信息化数字画像的建设思路,在保持原有业务系统的基本架构和工作格局的情况下,通过数据串联业务,实现协同管理。

指标梳理。通过整合各相关业务系统数据,构建统一汇聚、统一调用的数据库,并梳理信息化业务指标。具体而言,统计类指标服务于日常运维与管理,例如用户访问次数、系统运行时间等;指数类指标则是通过多指标计算、多维度建模形成,包含潜在的公式与算法库,例如人均访问频率、用户满意度指数等,此类指标能够反映问题、辅助决策,为后续业务优化提供数据基础。

数据采集。高校信息化数字画像的数据采集主要依托于数据中台,通过API或ETL的方式实现数据传输,并利用静态填报补充难以直接获取的数据。这些方式确保了数据的全面性、实时性和准确性,为数字画像的构建提供了强有力的数据支撑。

数据呈现。数字画像整体依托学校的智能报表BI(Business Intelligence,商业智能)平台进行开发。该平台具备多源数据整合能力,能够汇聚异构、异类、异系统的原始数据,并通过数据引擎进行初步的数据治理,不仅可用于数据分析,还可通过可视化工具生成各业务域的指标看板。用户可在前端通过PC端或移动端进行可视化展示与共享。各数据看板之间通过统一的数据门户实现汇聚,形成统一入口,并支持用户管理、权限管理及数据管理等功能。

建设实践与实施成效

以复旦大学为例,信息化数字画像专注于由学校信息化部门主导并负责构建的综合性系统,以支持学校整体信息化建设和数字化转型。

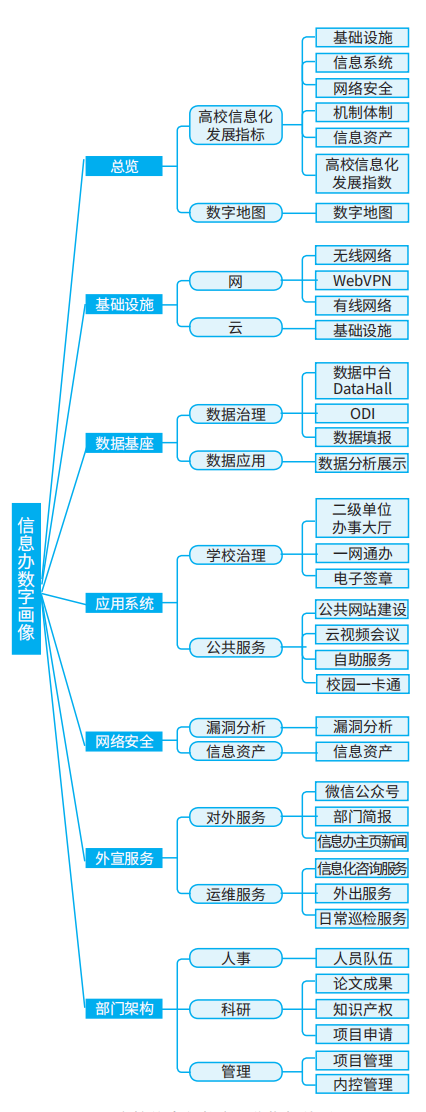

经过深入调研并分析了由信息化部门主导并负责的20余个关键业务系统,梳理形成信息化七大业务域:总览、基础设施、数据基座、应用系统、网络安全、外宣服务和部门架构等关键板块,沉淀形成指标体系,如图1所示。其中,一级指标15个,二级指标36个,三级指标211个,实现对信息化建设全面细致的量化评估。通过已建成的数据中台,广泛汇聚动态与静态结合的信息化业务数据,利用BI工具搭建各业务域的可视化报表,形成可见、可用、可信的动态监测看板,从而有效促进了数据的深度利用和价值挖掘。

图1 高校信息化数字画像指标体系

通过构建信息化数字画像,实现了校内信息化相关业务数据的有效整合与动态监测,并以可视化方式直观呈现。

一屏总览。通过结合智能报表和领导驾驶舱,构建了数据联动、展示联动、分析联动、搜索联动的一体化数据看板。智能报表主要面向运维管理人员,便于进行日常数据查询与运维分析,从而支持他们快速定位问题并优化系统性能;驾驶舱则主要面向决策者,提供宏观层面信息化建设成效的整体呈现,帮助他们全面了解信息化建设的进展和效果,为战略决策提供数据支撑。

监测预警。对关键业务数据进行实时监控,一旦出现异常指标,即发出预警提示运维人员关注并采取相应措施。同时,预设阈值使得在数据超出正常范围时能够及时报错,确保问题得到提前研判与处理,从而显著提升了高校对潜在风险的防控能力。这种主动的监测预警机制,能够有效降低潜在风险。

多维分析。高校信息化数字画像不仅可以展示本校的信息化建设情况,还广泛汇聚《中国高校信息化发展报告》等权威报告,从而实现与同类高校的横向对比,评估其信息化发展水平在全国高校中的相对位置。这种横向对比分析,有助于学校了解自身在行业中的定位,发现优势与不足,并制定针对性的改进措施。

趋势研判。基于丰富的历史数据积累,通过模拟分析,预测未来发展趋势。这不仅能揭示高校各项业务的发展规律,还为决策者提供了未来发展态势的参考依据。前瞻性的趋势研判有助于高校未雨绸缪,提前布局,在激烈的教育竞争中保持领先地位。通过对未来趋势的预判,学校能够更好地把握发展机遇,应对挑战。

结语

本文通过构建信息化数字画像,实现了对分散于各业务系统中的数据的有效整合,进而构建起统一的数据可视化平台。此外,信息化数字画像也为校园信息化建设提供了可靠的数据支撑,通过集成各类数据,实现了数据驱动的业务流程优化,并支持多维度的数据分析与预警,从而促进问题的及时发现与解决,显著提升了信息化管理效能。

下一步,信息化数字画像还将不断扩大数据采集的宽度,深化数据分析的维度,刻画颗粒度更细的画像;同时也将探索利用人工智能,通过智能问数的文字或语音交互,实现关键数据指标的即时调取以及可视化报表的一键生成。

基金项目:中国高等教育学会2024年度高等教育科学研究规划课题“大语言模型高校应用落地核心挑战和技术实践”(24XH0102)、“探究高校‘1+N’多主体协同建设管理模式”(24XH0406)阶段性研究成果

来源:《中国教育网络》2025年8月刊

作者:徐竟祎 张凯 张丽 文捷(复旦大学校园信息化办公室)

责编:余秀

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

案例分享丨高校人脸识别应用的风险和应对措施2025/10/15

案例分享丨基于IPv6的多场景融合型高校智能会议签到系统2025/10/15

基于大模型的高校数据分类分级策略2025/10/13

高校IT部门的职责定位与发展路径2025/10/10

案例分享丨浙江大学以智能技术赋能校园文化空间2025/10/11

信息化部门的“开学季”:AI赋能高校教学管理服务2025/09/24

高校IT部门成功转型之旅2025/09/26

全球高等教育IT战略 大变局下的挑战与前瞻2025/09/24

案例分享丨基于IPv6的多场景融合型高校智能会议签到系统2025/10/15

基于大模型的高校数据分类分级策略2025/10/13

高校IT部门的职责定位与发展路径2025/10/10

案例分享丨浙江大学以智能技术赋能校园文化空间2025/10/11

信息化部门的“开学季”:AI赋能高校教学管理服务2025/09/24

高校IT部门成功转型之旅2025/09/26

全球高等教育IT战略 大变局下的挑战与前瞻2025/09/24

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号