高校师生数字素养提升新思路

2025-11-19 中国教育网络

高校是数字素养提升的重要实践基地,具有提升师生数字素养、培养人才的重要使命。然而在实践过程中,仍然存在以下不足。

第一,缺乏系统性的数字素养提升活动以及有力的组织体系。在过往模式中,数字素养提升未有专门的课程设置,也未有主导单位统筹开展,导致受众面小、人员分散、联动性不足等现象。

第二,宣传培训形式单一,难以吸引更多师生参与。学校通常仅靠传统的几场讲座宣讲来宣贯,培训形式单一且侧重于理论知识的灌输,缺乏应用实践,未能紧密贴合学生关心的信息化前沿,导致宣传培训效果不佳。

第三,缺乏持续提升师生数字素养的长效机制。教师缺乏利用AI技术、大数据技术以及平台工具开展教学的经验和方法,数字素养提升课程零散,无法满足学生多元化、持续性的学习需求。高校缺乏持续学习和发展的长效机制,导致师生在数字素养方面的提升难以持续。

以数字素养助力人才培养的路径探索

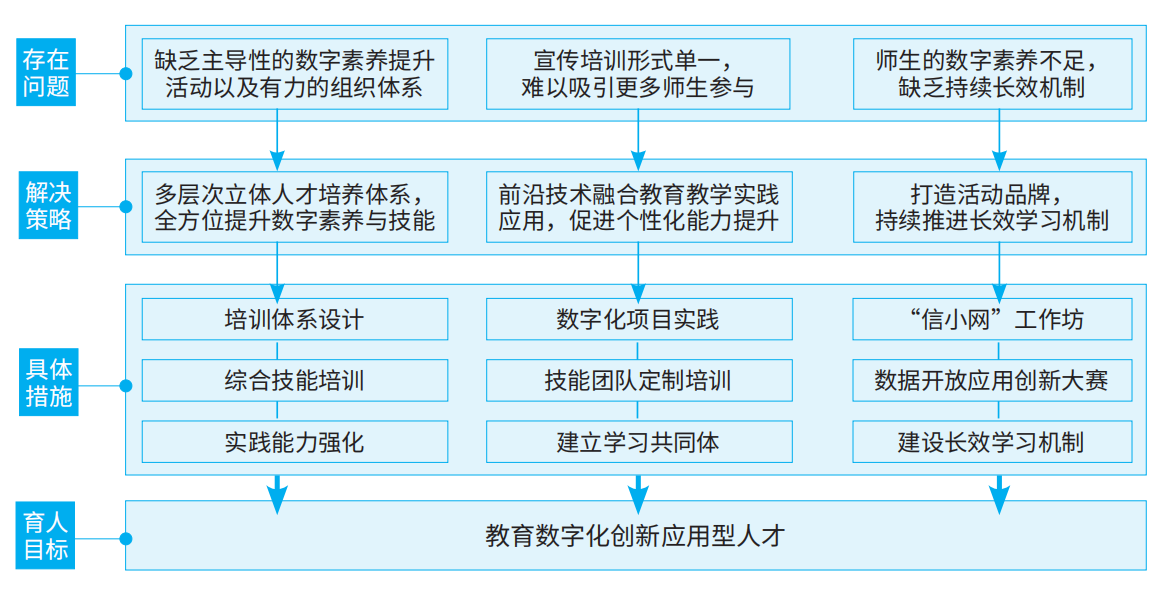

自2021年起,华南农业大学信息网络中心一直在探索一种满足教师工作需求、学生喜闻乐见的数字素养提升模式,协助学校做好“培养人”的目标,以提升师生数字素养为着力点,不断探索教育数字化转型人才培养的新路径,以应对教育数字化转型的挑战。图1展示了教育数字化创新应用型人才培养思路。

图1 教育数字化创新应用型人才培养思路

多层次立体人才培养体系,全方位提升数字素养与技能。改变传统单一的培养模式,以提升数字素养和技能为核心,注重多层次培养和实践教育的结合。通过形式多样的数字素养提升系列活动,将数字化手段融入教学,形成以内容丰富的子活动为纵向支撑、以“信小网”工作坊培训横向串联的多层次立体人才培养体系,营造积极的数字文化氛围,促进师生共同成长。

培训体系设计:建立一个多维度的培训体系,既包含广泛的横向技能培训,也包含深入的纵向专业发展。定期更新培训课程内容,确保与最新的信息化技术和行业发展趋势保持同步,保证培训内容始终处于行业前沿。

综合技能培训:以提升师生在数字化环境中的技术能力和操作能力为目标,组织一系列技能实操培训和活动,覆盖AI教学、数据应用、网络安全、视频制作、PPT设计和信息化操作技能等领域。

实践能力强化:通过参与实践活动和竞赛,师生能够在真实或模拟的环境中应用所学知识,从而增强信息检索、辨别、处理等能力,利用数字技术提升教学质量、提高管理效率等。

前沿技术融合教育教学实践应用,促进个性化能力提升。引入人工智能、大数据、云计算等技术,与教育教学双向融合,丰富教学资源和数据应用,提升教学效果;同时,激发学生的创新潜能,提升个人技术应用能力,打造技术融合教育教学实践应用的良好生态。

数字化项目实践:设计与课程内容紧密结合的数字化项目实践,理论联系实际,线上线下混合培养,让学生在解决实际问题的过程中主动学习和应用数字技术,学以致用,提高培训的可及性和效果。

技能团队定制培训:针对学生群体建立技能团队,让学生根据自己的兴趣和专业背景选择相应的团队,开展定制化的理论和实践培训,并通过组织校内外实训基地的参观和实践活动,提升数字技能和专业素养。

建立学习共同体:注重学生团队的培养,强调团队合作精神。通过宣传、培训、实际操作、比赛等活动形式,鼓励学生跨学科组队、教师带领学生的组合方式,形成学习共同体,互相学习,培养学生正确的信息观念和行为。

打造活动品牌,持续推进长效学习机制。数字素养提升是一个持续的过程,华南农业大学历届数字素养提升系列活动以IDEA(Information信息,Digitalization数字化,Education教育,Advancement进步)为活动品牌,并打造了“信小网”工作坊、数据开放应用创新大赛等活动子品牌,通过品牌的树立让师生形成一种长期的文化认同感。

“信小网”工作坊:进行持续的培训活动,培训内容紧跟前沿数字技术,重点关注人工智能、数据应用、网络安全、智慧教育等领域,定期开展技能培训,逐渐培养师生自主学习的习惯,提升师生的信息判断力、决策能力和动手能力。

数据开放应用创新大赛:以竞赛为驱动力,激发学生的创新精神和实践能力,充分利用和发挥高校数据价值,将竞赛成果应用到学校的教学、科研、管理和服务中,切实提升学校教育教学管理效率和服务水平。

建设长效学习机制:通过定期组织培训和系列活动,贯穿学生在校学习的多个阶段,形成学习和发展长效机制,使师生能够跟紧数字化时代步伐,不断提升自身的数字素养和技能。

构建人才培养模式

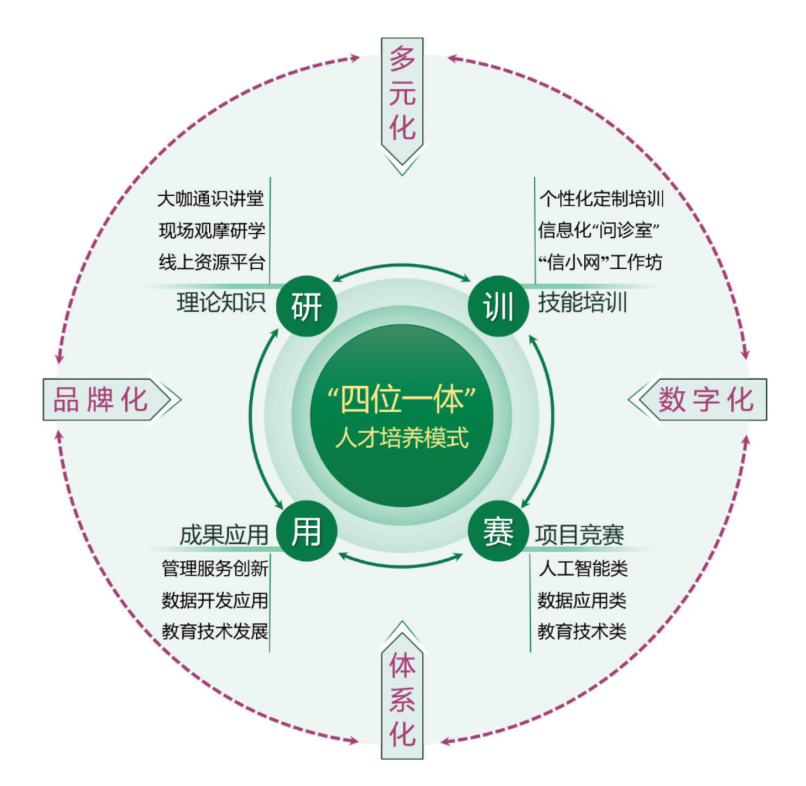

近年来,华南农业大学信息网络中心以学校“双一流”建设为契机,坚持IDEA活动品牌的理念,循序渐进,面向全校开展了三届全方位的数字素养提升系列活动,同时不断融入多种培养形式,摸索高校信息化部门提升师生数字素养的工作方式与方法,在实践应用中构建了适应教育数字化转型的“研—训—赛—用”四位一体人才培养模式(如图2)。

图2 “研—训—赛—用”四位一体人才培养模式

“研—训—赛—用”四位一体人才培养模式具备多元化、数字化、体系化、品牌化的特点。以“研”促教,为技能培训和实际应用打下坚实的理论基础;以“训”促进,强化理论知识,推动理论与实践进一步融合;以“赛”提能,全面提升创新应用和实践技能;以“用”促学,在实践应用中不断推动师生深入学习持续提升,最终形成一个循环发展的机制,并且在一系列配套机制的助力下,推动人才培养模式的持续优化。

数字素养大使培养机制

建立“一队一师”的数字素养大使培养机制,在全校范围内招募数字素养大使,设立五支小分队,分别聚焦网络运维、用户服务、视频制作、美工设计和数据应用。每支小分队均配备指导教师,负责提供专业指导和支持;小分队内部通过老带新的形式,促进团队共同成长。这一培养机制既为学生提供了一个实践数字素养理念的平台,也为教师提供了研究数字素养教育的机会,推动构建师生双向良性互动的学习生态。

品牌效应机制

通过IDEA活动主题、“信小网”工作坊、数据开放应用创新大赛等建立品牌识别度,不断引入新的数字技术和活动主题,保持活动的新鲜感和吸引力,利用社交媒体、校园网站和口碑传播等手段推广数字素养提升系列活动,扩大品牌影响力,使活动在众多高校活动中突显出来。

评价反馈闭环机制

根据活动开展的实际情况,制定师生数字素养调查问卷,定期评估活动效果,收集师生数字素养的现状、需求以及对数字素养提升系列活动的反馈和评价,形成“培训—实践—评价”的闭环机制。根据反馈结果及时调整数字素养提升活动的内容、形式和机制,优化教育数字化转型创新应用型人才培养体系。

通过一系列数字素养提升活动,学生能熟练运用信息技术自主学习、分辨处理信息,提升了数字素养,并通过参加竞赛、项目式学习等增强了创新与实践能力;教师则利用数字化工具创新教学方法,并借助AI等技术不断提升自身的数字化教学和科研能力;学校引入先进技术优化教学服务,同时凭借建立IDEA等活动品牌,提升了在兄弟院校中的影响力。从社会层面看,这些活动不仅帮助师生更深刻地理解数字化的重要性,还强化了师生终身学习理念,营造了支持和鼓励终身学习的校园环境,助力师生适应快速变化的数字时代。

数字化人才是教育数字化转型的关键,提升高校师生的数字素养是培养数字化人才的重要任务,是提升全民数字素养的基础。高校应紧跟教育数字化转型浪潮,适应社会对人才在数字素养和技能方面的需求,探索更加有效的数字化人才培养机制,实现从提供基本学位服务向支持终身学习转变,为培养教育数字化转型创新应用型人才打下坚实的基础。

来源:《中国教育网络》2025年9月刊

作者:黄继青 巫莉莉 陈东明 曾鸣(华南农业大学信息网络中心)

责编:余秀

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

案例分享丨高校多元互动教学模式探索2025/11/18

案例分享丨高校人脸识别应用的风险和应对措施2025/10/15

案例分享丨基于IPv6的多场景融合型高校智能会议签到系统2025/10/15

案例分享丨数据治理视角下的高校绩效考核信息化研究2025/10/21

基于大模型的高校数据分类分级策略2025/10/13

案例分享丨构建高校信息化自己的数字画像2025/10/10

高校IT部门的职责定位与发展路径2025/10/10

案例分享丨浙江大学以智能技术赋能校园文化空间2025/10/11

案例分享丨高校人脸识别应用的风险和应对措施2025/10/15

案例分享丨基于IPv6的多场景融合型高校智能会议签到系统2025/10/15

案例分享丨数据治理视角下的高校绩效考核信息化研究2025/10/21

基于大模型的高校数据分类分级策略2025/10/13

案例分享丨构建高校信息化自己的数字画像2025/10/10

高校IT部门的职责定位与发展路径2025/10/10

案例分享丨浙江大学以智能技术赋能校园文化空间2025/10/11

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号