AI赋能高校迎新服务:从“问答工具”到“成长伙伴”

2025-09-01 中国教育网络

2025年高校迎新季,一个变化凸显:AI迎新助手已成为新生接触智慧校园的第一入口,成为校园数字资源、服务与文化的集中展示窗口。

机器人迎新(图源:清华大学官方公众号)

观察2024至2025年的高校迎新实践,不难发现AI在其中的角色正经历一场静水深流的蜕变。仅一年间,它已从主要提供标准化信息查询的“智能问答机”,进化成为兼具学业导航、心理陪伴、文化引导等多维功能的“成长搭子”。如清华大学“清小搭”升级为全功能智能体学伴,华中科技大学“爱华导”提供学业规划、科研入门、榜样故事等全方位攻略,哈尔滨工业大学“工小星”更具备了倾听心声的“树洞”功能。AI迎新演进的背后,折射出的不仅是人工智能技术的快速发展,更是教育信息化理念向“育人为本”的深刻升级,显示出高等教育数字化转型正迈入更注重温度与深度的新阶段。

从信息枢纽到全周期伙伴

部分高校在2024年迎新时就部署了迎新AI助手,以智能问答为核心功能,主要解决新生入学过程中的高频刚需问题。这一阶段的AI助手多以微信小程序或APP内嵌问答的形式呈现,致力于提供精准、高效的信息服务。如北京大学的“小北学长”采用知识库与大语言模型相结合的架构,整合学校官网文档提炼2000余条关键信息,覆盖报到流程和校园地图导航;武汉大学和深圳大学的新生AI助手也覆盖校园介绍、迎新流程、生活指南等全方位服务。此类应用显著提升了新生的信息获取效率,但也不难看出,这一阶段的AI迎新系统功能相对单一,主要用于信息查询和流程指引,交互深度有限,也尚未真正融入学生成长的全链条。

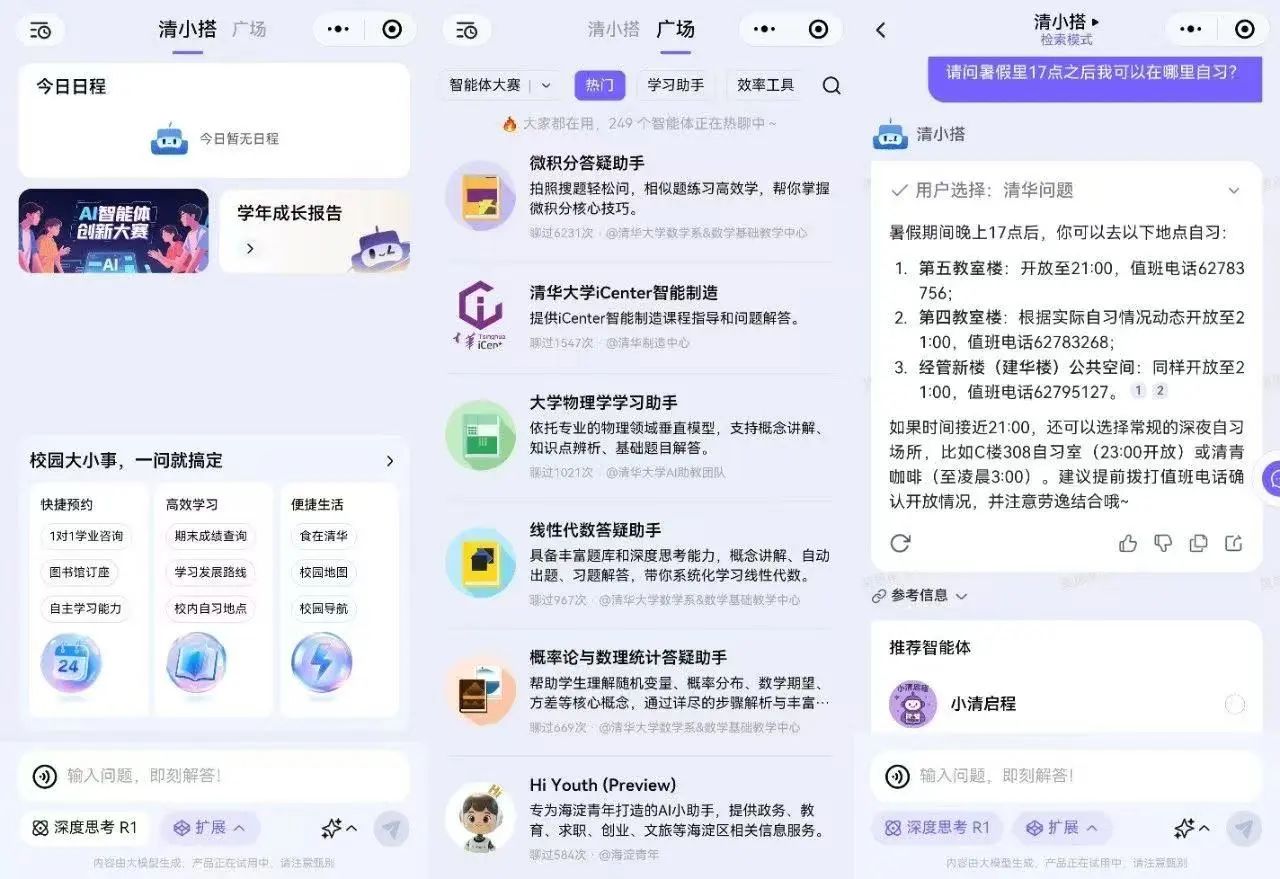

清华大学“清小搭”(图源:清华大学官方公众号)

梳理各高校2025年发布的迎新信息,可见AI在迎新中的角色正从“信息枢纽”向“全周期伙伴”升级,显著特征之一是AI学业规划的前移。清华大学“清小搭”配备“学习发展路线图”功能,清晰梳理大学四年核心任务与支线目标,还提供学业志趣评测、一对一学业咨询等更多实用资源;浙江工商大学“芯同学”为新生提供奖学金政策、推免流程等学业规划咨询;华中科技大学“爱华导”推出“课程地图”和“科研入门”等指引,将学业支持延伸至长期发展。各校在AI助手的功能设计上也更注重复杂场景支持,如武汉纺织大学的“AI织导”可解析转专业政策、学科竞赛备赛等信息,聚焦新生深层学习需求;北京理工大学“北小理”新增简洁版MBTI性格测试功能,还能结合校园场景给学生提供个性化建议;清华大学“清小搭”依托智能体广场推出“群聊功能”,支持单对话中多个智能体协同回答同一问题。

值得注意的还有AI助手在心理支持与情感陪伴方面的进阶。哈尔滨工业大学“工小星”由心理教师参与训练情感语料库,能主动识别“我心情不太好”等情绪信号,提供共情回应与压力疏导,成为学生倾诉的“树洞”;玉溪师范学院“玉小狮”内置情绪识别与语境感知机制,能给新生情绪陪伴、心理支持以及成长建议;华中科技大学“爱华导”更开设匿名树洞模式与“破冰攻略”指导,化身新生的“第一个知心朋友”。此外,哈工大“工小星”、华中科技大学“爱华导”等多个AI助手还配备虚拟形象,支持更深层次的多模态交互。

学校文化认同的构建也成为2025年AI迎新的重要特色。南京大学AI实践平台为每位新生定制书院院长的专属语音祝福,AI语音能准确说出新生名字、地区和专业;电子科技大学用AI技术构建教师和辅导员的数字人,推出《数字辅导员提前为你解锁成电密码》系列新生教育视频,用“AI+思政”的方式强化新生对学府精神的认同;武汉纺织大学更明确将“AI织导”定位为校园文化的引路人,能通过解析校训等方式带新生了解学校的文化和历史。

短短一年间,AI迎新正从“解决迎新中的已知问题”向“预见学生潜在发展需求”转型。2024年,AI在迎新中的应用更多聚焦工具属性,以效率提升为目标。而到了2025年,多所高校已将AI定位为新生的“入学搭子”或“辅导员”,深度融入学生成长全链条——通过学业前移规划化解迷茫,借情感赋能缓解适应焦虑,以文化传承强化身份认同,体现了“有温度的科技”与“有情感的智能”的融合。

从单点自研到生态共建

2024年,高校AI迎新系统初步落地,呈现出明显的头部引领与校企试水格局。在这一阶段,以清华大学为代表的顶尖高校凭借深厚的科研积累走上了自研路线。“清小搭”依托于清华大学团队自研大模型和知识增强生成智能技术,研发过程中特别强调数据安全与隐私保护,通过学校信息办数据中台对个人隐私敏感数据进行存储和管理,确保了师生信息“不出校”。作为国内最早开展人工智能教学和科研的单位之一,清华大学早在1978年便成立了“人工智能与智能控制”教研组,更于2024年4月成立了人工智能学院,“清小搭”的持续升级有着坚实的学术基础。与此同时,部分高校通过校企合作的方式快速部署AI迎新系统。2024年,深圳理工大学计算机科学与控制工程学院联合腾讯云开发“深理工AI迎新小助手”,华东理工大学和陕西理工大学则借助超星指针AI产品,分别打造了“华理智能迎新助手”和专属“新生AI助手”。总体来看,2024年的AI迎新系统主要集中在资源丰富的顶尖高校及发达地区院校,如清华大学“清小搭”、北京邮电大学的“邮大师”、武汉大学的“新生AI助手”等,形成了以顶尖高校自研、其他高校校企合作的初步生态。

北京邮电大学“邮大师”(图源:北京邮电大学公众号)

2025年,得益于AI技术的持续发展与行业生态的加速构建,高校的AI迎新系统构建路径也呈现出显著的“开源助力与模式多元化”特征,技术普惠效应日益凸显。许多地方院校开始利用开源平台降低技术门槛,如玉溪师范学院信息技术管理中心研发的AI迎新助手“玉小狮”依托MAXKB智能体平台进行开发,集成了DeepSeek语言模型并深度整合校本知识库,具备自然语言理解、多轮对话、多模态交互等核心功能。这种基于开源大模型和平台的构建方式,使技术实力相对薄弱的高校也能快速部署高质量的AI迎新系统,显著降低了技术应用门槛。同期,生态共建模式蓬勃发展,如清华大学的“智能体广场”汇聚了超过260个由学生与教师共同研发的智能体,致力于成为每个学生专属的全功能全场景学伴。哈尔滨工业大学在“工小星”的开发过程中则始终贯彻“以学生为中心”的发展理念,设置了“师生共建”模式,组织学生深度参与系统设计、功能建设和场景测试等关键环节,最终形成了“学生提需求—团队快速响应—系统迭代优化”的建设思路。技术门槛的降低与生态共建模式的推广,为不同高校提供了多元化实施路径,也使“人工智能+教育”的融合创新真正成为高等教育数字化转型的共性选择。

从信息化工具到育人新模式

数据驱动下的个性化成长支持也是AI迎新中值得关注的一环,AI系统通过持续交互积累学生成长数据,构建个性化成长图谱,为因材施教提供科学依据。如清华大学“清小搭”团队基于多年工作经验和对清华学生的多年理解,在研发之初就设计了“详细的不同成长阶段的功能规划”,不仅推出“学业志趣自测功能”帮助学生在入学之初就探索个人学术兴趣和志向,更着眼于“从智能迎新伙伴、专业导航助手到科研伙伴AI、未来规划助理”的全周期成长支持。AI迎新中类似的探索表明,高校数字化转型应基于数据进行学生的个性化成长引导,为高校实现全过程育人和全方位育人提供技术支撑与实践路径。

结语

无论是资讯整合或提供办事导航,还是聚合智能体形成覆盖学习科研、生活服务的生态网络,AI应用于高校迎新,其背后所反映出的“一站式陪伴”模式不仅是智慧校园建设成果的集中展演,也深度诠释了AI赋能高校数字化转型的关键思路——作为学生成长的协作者,在精准支持与情感共鸣中,锚定全方位育人的新坐标。

展望未来,如何在数据驱动与情感陪伴、智能效率与人文关怀之间寻求更精妙的平衡,将是高校构建高质量育人体系的关键命题。AI迎新,不仅迎接新生,更迎接着教育的美好未来。

作者:胡暄悦

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

AI智能体对数据库架构变革的影响分析2025/08/12

AI、物联网、量子安全跻身十大新兴技术2025/07/11

学术界缺乏AI研究所需的强大算力?2025/07/07

从1万多条问答中思考:高校师生需要怎样的AI助手?2025/06/12

人民日报海外版:如何引导中小学生用好AI帮手?2025/05/30

高校领导应该询问的七个AI关键问题2025/06/04

AI让高等教育变革的理想照进现实2025/04/17

案例分享|高校AI教育应用新生态2025/04/10

AI、物联网、量子安全跻身十大新兴技术2025/07/11

学术界缺乏AI研究所需的强大算力?2025/07/07

从1万多条问答中思考:高校师生需要怎样的AI助手?2025/06/12

人民日报海外版:如何引导中小学生用好AI帮手?2025/05/30

高校领导应该询问的七个AI关键问题2025/06/04

AI让高等教育变革的理想照进现实2025/04/17

案例分享|高校AI教育应用新生态2025/04/10

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号