案例分享丨浙江大学以智能技术赋能校园文化空间

2025-10-11 中国教育网络

公共文化空间在校园文化建设中扮演着至关重要的角色。一方面,文化空间是培养学生人文关怀和全面发展的重要空间。构建高质量的公共文化空间可以从艺术与文化体验、文化交流与对话、自主学习与创造力培养以及文化活动与社区参与等方面,对学生文化素养的提升产生积极的促进作用。另一方面,公共文化空间为学生提供了一个开放、多元、创新的学习与交流环境。学生可以在其中开展跨学科交流,拓宽学科知识;与来自不同文化背景的同学交流,增进跨文化理解;参与创新实践,培养创造力。这将有助于培养具备全面素质和跨领域能力的人才,使其能够更好地适应复杂多变的社会环境。

以智能技术赋能公共文化空间,对于校园文化建设具有重要价值与发展潜力。通过建设智能公共文化空间,学校可以打造一个多元化和开放式的校园文化环境,实现空间的智能化管理和服务,提升学生的文化素养和跨文化交流能力,推动校园文化的蓬勃发展。本研究以浙江大学“智·空间”项目为案例,探讨智能技术在高校文化空间创新建设实践中的作用及具体实施方案。

浙江大学“智·空间”项目

浙江大学紧握数字教育发展战略的机遇,将智能化建设定位为推动高质量发展的战略制高点,系统性地规划可感知场景,致力于构建数字时代办学发展的新空间。在“智·空间”项目前期,学校信息技术中心进行了需求调研,以了解学生和教职员工对文化空间的需求与期望;对现有公共空间进行了评估,以识别可用于文化空间改造和建设的可能区域;在上述基础上科学地设定了规划原则,确立了可持续发展与创新性的设计理念,并制定了详细的预算计划,明确了经费的来源与使用方式。

空间设计和可持续发展理念

文化空间以浙大求是文化为设计核心,以浙大蓝为主色调,展示了学校的历史发展。信息展示屏循环播放校史文化视频,使参观者在动静结合的环境中全面体验求是文化。作为学校首个集智慧学习功能于一体的场所,该空间融合了先进的信息化技术,例如全自动预约系统和人脸识别技术,从而确保了空间使用的高效便捷与安全。此外,引入智能环境控制系统,旨在提升能源利用效率并优化环境舒适度。

在大学公共文化空间建设过程中,可持续发展问题需要进行深入思考和有效应对。在资源利用与环境保护方面,在文化空间的建设和运营过程中,关注资源的有效利用和环境保护,空间采用感应灯光。采用可持续的设计和建筑材料,推行绿色建筑概念,同时加强环境教育和意识提升,引导学生关注环境保护和可持续生活方式。在校域责任与参与方面,公共文化空间应该承担校域责任,满足学生和学院的需求,促进学院参与和共享。通过与学院、社团等合作开展相关活动,提升影响力。同时,积极回应学生和学院的反馈,持续改进和完善文化空间的服务和管理。在文化保护与创新方面,公共文化空间建设需要平衡文化保护和创新的关系。一方面,应该保护和传承校园文化,弘扬浙大求是文化特色;另一方面,也要鼓励创新和新兴文化的表达和展示,充分考虑浙大文化和新兴文化的平衡与融合。

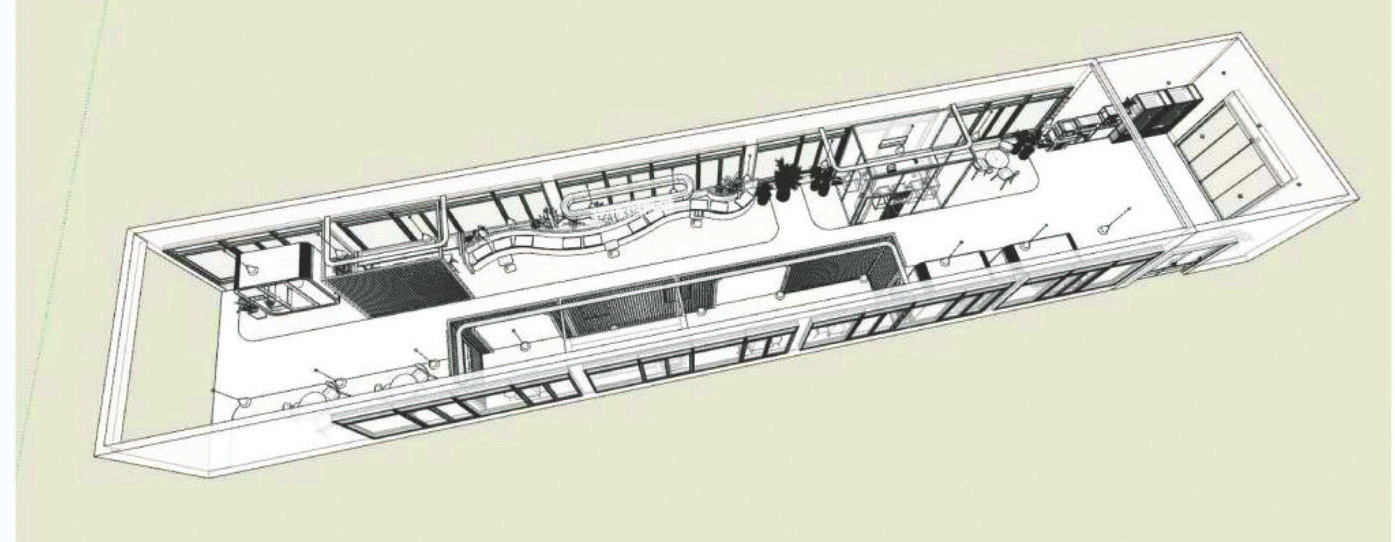

图1 “智·空间”平面布局

空间内部主要划分为三类讨论学习环境:全包围的胶囊太空舱和玻璃房共计5个,提供20个座位,每个舱房均配备智能大屏,支持直接投影或视频会议;半包围的讨论桌4个,可容纳10个座位,适合轻松的座谈;全开放式长椅区,为独立学习提供了良好的氛围,设有15个座位。此外,空间内配备了净化饮水机、自动售货机和咖啡机,可即时满足学生在此学习时的需求。图1是“智·空间”平面布局图。

技术架构与核心智能系统

1.全自动预约系统与物联网(IoT)集成

在技术实现层面,构建了一个基于微服务架构的全校统一预约平台——启真在线。该平台支持跨终端访问,涵盖PC端和移动端小程序。系统采用了RESTful API接口,实现了与校园一卡通数据库、教务系统的实时对接,使得用户身份的自动校验与权限的动态分配成为现实,显著提升了系统的安全性和灵活性。

在物联网集成方面,实现了空间内所有设备的智能化管理,包括智能门禁、灯光、电子屏等,它们通过LoRaWAN协议接入校园物联网平台。这种方式实现了对设备的远程集中控制和实时监测,确保设备运行的稳定性和效率。

2.智能环境控制系统

环境感知机制:空间部署了SHT35型号温湿度传感器、PM2.5检测模块以及噪声监测设备,实现数据实时上传至云端分析平台。

自适应调节策略:采用基于长短期记忆网络(LSTM)的时序预测模型作为人工智能算法核心,动态调节空调系统、新风系统以及灯光亮度,以保障环境的舒适度。例如,在检测到讨论室达到满员状态时,系统将自动调节降低CO2浓度至800 ppm以下,相较于传统模式,能耗可降低32%。

3.多模态交互终端

智能大屏与AR导航:采用4K超高清交互屏幕,实现了无线投屏、手势操作以及多语言即时翻译功能。结合AR(增强现实)技术,用户能够通过手机扫描空间标识来触发虚拟导览,进而获取空间功能介绍或校史文化内容。

语音助手:集成了语音识别引擎,支持通过语音指令控制设备(例如“开启投影仪”“调节温度”),并利用NLP(自然语言处理)技术提供个性化学习建议。

空间的典型应用场景和学生反馈

该空间支持组织丰富多样的文化活动,包括艺术展览、小型研讨会、互动工作坊以及支部会议等多种形式。在活动的组织过程中,注重创新性和学生参与度,鼓励学生自主发起和参与各类文化活动,旨在培养学生的创造力、团队合作精神以及领导能力,让他们在参与中学习,在实践中成长。

图2 “智·空间”胶囊学习间

空间启用后得到学生的认可和好评:“走廊非常现代化,环境也很温馨舒适,尤其是小隔间以及里面电子屏的设置让小组讨论和自习都非常方便高效,在这里自习心情都变好啦!”“文化长廊体验感很棒,相比于学校别的地方的文化长廊,我感觉这里更有科技感。”“这是一个干净整洁、功能丰富的精致小走廊,自习、讨论、休闲都能满足,非常适合同学们的学习生活。”学生的积极参与增强了他们对文化空间的归属感和责任感,同时促进了文化活动的多样性和活跃度。图2为“智·空间”胶囊学习间。

特色与亮点

通过全面贯彻全员、全过程、全方位的育人理念,深入挖掘思想政治教育元素及学校特色文化资源,精心规划并改造空间区域,成功打造了浸润式的育人环境。空间融入了校史发展主题灯带、校园文化展示电子屏,以及创新研发的校内刷脸系统和校友创新创业自动咖啡机,实现了思想引领、价值引领和学术引领的有机统一。

将原本破旧的走廊改造成智慧学习空间,不仅提升了空间的安全性和功能性,还增加了师生的学习讨论公共空间。空间设计融合环保文化和艺术文化,采用感应灯光和可持续材料,推行绿色建筑概念,同时邀请专家指导艺术设计方案,通过绿植布置与色彩搭配,为学生提供了感受美和发现美的场地。

空间管理采用多级维护制度与学生自用自管制度相结合,线上与线下、管理与技术相互配合,确保空间的正常使用。通过内置宣传语漫画、设置反馈机制等方式,激发学生共同维护空间环境的自觉性,增强归属感和责任感。此外,信息技术中心牵头组织了丰富多样的文化活动,如艺术展览、多学科研讨会、数字化工作坊等,打破空间功能局限,提升学生参与度,培养创造力和领导能力。

经验及启示

在校园文化空间建设过程中,有几个关键要素需特别关注。首先,建设活动必须与学校的特色及实际需求紧密结合,确保文化空间能够体现学校的教育理念与文化追求。其次,持续的反馈机制与不断创新是保持文化空间活力与吸引力的核心要素,这要求学校及时收集使用者的反馈意见,并据此进行相应的调整与改进。最后,通过多方合作与资源共享,可以有效推动高质量文化空间的发展,其中涉及校内外合作伙伴、文化机构以及社区资源的整合利用。

来源:《中国教育网络》2025年8月刊

作者:陈默 1、赵文婷 1、杨清元 1、陆智辉 2*

(作者单位1为浙江大学信息技术中心;2为浙江大学党委办公室、校长办公室;*为本文通讯作者)

基金项目:浙江大学高等教育研究会2024年资助项目“基于GAI的元宇宙人机协同智慧学习环境构建与应用研究”(项目编号:G2409);浙江省高等教育学会2024年度高等教育研究课题“基于生成式人工智能的元宇宙智慧学习环境构建与应用研究”(项目编号:KT2024336)

责编:余秀

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

高校IT部门的职责定位与发展路径2025/10/10

信息化部门的“开学季”:AI赋能高校教学管理服务2025/09/24

高校IT部门成功转型之旅2025/09/26

全球高等教育IT战略 大变局下的挑战与前瞻2025/09/24

案例分享丨高校数字治理的内涵及实践路径2025/09/22

高校网络安全等级保护机制实施路径2025/09/16

国内外高校CIO机制体制情况分析2025/09/12

为什么高校人工智能战略很重要?2025/09/15

信息化部门的“开学季”:AI赋能高校教学管理服务2025/09/24

高校IT部门成功转型之旅2025/09/26

全球高等教育IT战略 大变局下的挑战与前瞻2025/09/24

案例分享丨高校数字治理的内涵及实践路径2025/09/22

高校网络安全等级保护机制实施路径2025/09/16

国内外高校CIO机制体制情况分析2025/09/12

为什么高校人工智能战略很重要?2025/09/15

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号