校园级物联网应用与服务的全域支撑

2025-11-17 中国教育网络

随着校园信息化基础设施的不断建设,各类智能化的感知设备越来越多,物联网技术的应用已从试点迈向规模化落地,成为推动校园智能化升级的重要动力。校园物联网通过将校园内各类智能感知设备与互联网深度互联,构建起“信息全面感知、数据可靠传递、决策智能处理”的完整体系,让“万物互联”从概念逐步走向现实。一方面,物联网技术通过重构管理流程显著提升了校园运营效率与服务精度。另一方面,物联网技术还在校园安全与能源管理等关键领域发挥着重要作用。这些应用的深度融合,持续推动高校智慧校园的智能化水平向更高层次迈进。

建设原则

西安交通大学近年来依托创新港校区的建设,逐步形成了一套满足学校日常管理和使用需求的校园物联网建设模式与方案。整体的设计和建设遵循以下原则:

先进性与成熟性兼顾。技术选型聚焦行业前沿水平,确保所选技术与设备能支撑未来5~10年的业务发展需求,避免短期技术迭代导致的系统重构;同时,优先采用经过市场长期验证、具备稳定运行案例的成熟方案,以降低设备故障风险与后期维护成本,保障系统全生命周期的可靠性。

标准化与开放性统一。设计严格遵循国家强制性标准、行业技术规范及通用协议,从底层保障不同厂商设备、不同系统模块间的无缝互操作与兼容对接;同时预留开放的接口与标准化协议通道,支持与校园现有管理系统(如宿管系统、公房系统、一卡通系统)及未来新增系统的互连互通,为后续扩展升级奠定基础。

可靠性与安全性并重。通过冗余备份设计与智能故障恢复机制,确保单点设备或链路故障时,网络能自动切换至备用通道,保障业务不中断;同时构建多层次安全防护体系,融合访问控制、数据传输加密及终端准入控制等,全面抵御恶意攻击、数据窃取与非法入侵,守护网络与数据安全。

扩展性与灵活性适配。采用模块化、分层化设计思路,网络架构支持按需扩展,可灵活适配校园从“局部物联网覆盖”到“全场景互联”的规模增长;同时设备需具备灵活的配置能力与统一的管理平台,支持根据智慧照明、能源监控、安防预警等不同应用场景的需求,快速调整参数与功能,实现多业务场景的高效适配。

校园物联网架构

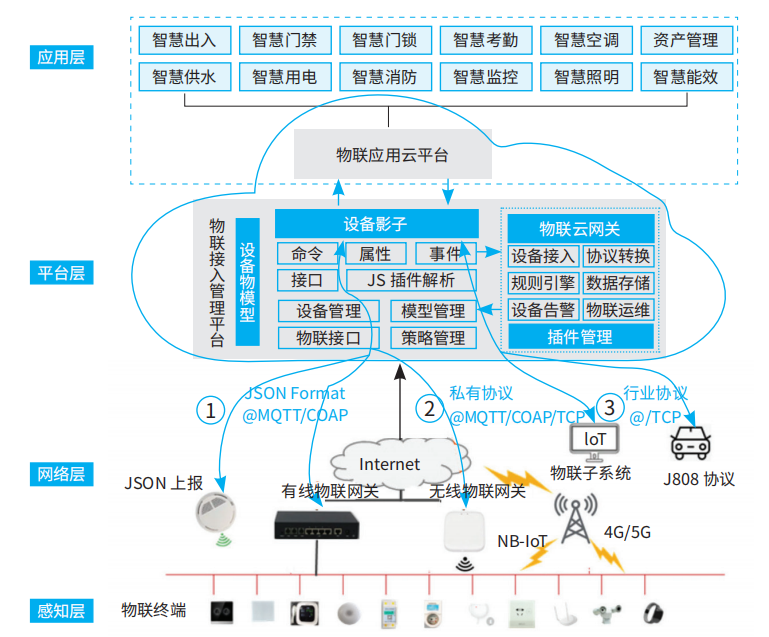

校园物联网架构分为感知层、网络层、平台层和应用层四部分,自下而上形成数据“采集、传输、处理、使用”的闭环,各层既承担独立功能,又通过协同支撑校园智能化场景的落地。

感知层是采集校园物理空间的各类数据,并将物理信号转化为可传输的数字信号,同时接收上层指令驱动执行器动作。其应适配校园多样化场景(教室、实验室、配电室、公寓等),兼顾低功耗、抗干扰、易部署等需求。

图1 校园物联网架构

网络层是将感知层采集的数据安全、稳定、高效地传输至平台层,同时将平台层的控制指令下发至感知层。其解决了校园“多场景、多设备、多协议”的传输需求,既要覆盖室内外大范围区域(教学楼、操场、地下车库),又要适配不同设备的通信协议,同时保障数据传输的安全性。

平台层是接收网络层传输的海量数据,进行清洗、存储、分析与建模,同时整合硬件资源与软件能力,为上层应用提供标准化的“数据服务”与“控制接口”。其解决校园数据“碎片化”问题,同时具备可扩展、易管理的特性。

应用层是基于平台层提供的数据与能力,针对校园具体场景开发垂直应用系统,直接解决师生需求与管理痛点。其贴近校园实际需求,注重易用性与实用性。

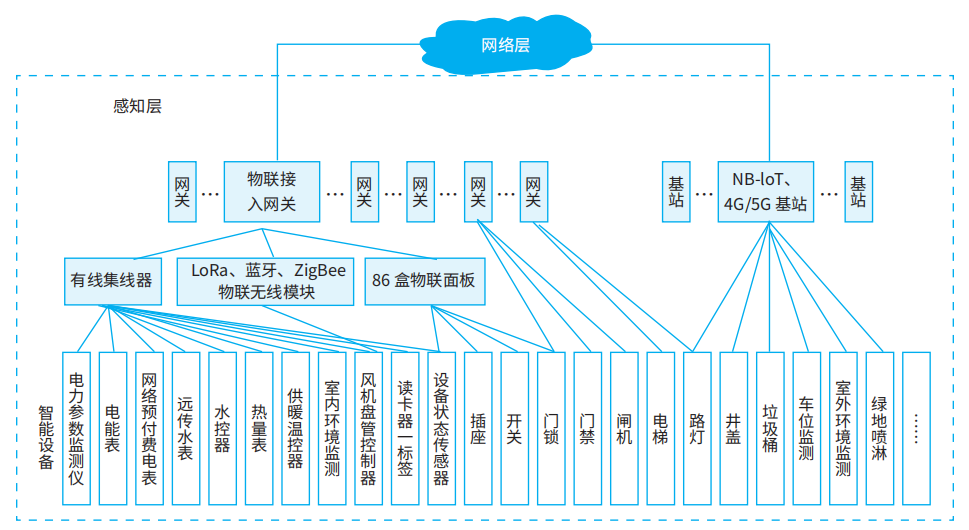

感知层。感知层可采用有线或无线方式进行数据采集。有线方式可采用传统的RS485或以太网进行连接;无线方式可采用蓝牙、ZigBee、NB-IoT、LORA、WIFI等模式互联。

图2 感知层

其中以太网和WIFI将数据采集和传输融为一体,可直接接入网络层,无须网关进行协议转化。其它采集方式可利用物联网关进行协议转换后接入网络层。

西安交通大学物联网建设中感知层通过以太网、RS485、NB-IoT、WIFI等多种方式实现电表、水表、暖表、闸机、门禁、物联门锁、摄像头、照明控制器、温湿度传感器、水浸变送器等近5万余路点位的接入。

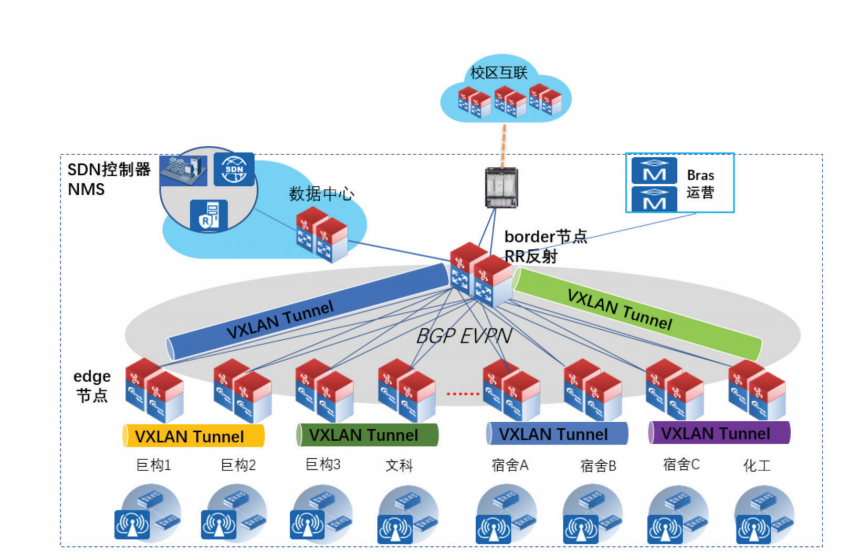

网络层。创新港校园网络在规划时就利用一套网络基础设施来实现校园网络各类有线、无线和物联网络的接入,即将校园内原本独立部署的有线网、无线网、物联网三张物理网络进行统一规划与整合,构建成一张高效协同的基础物理网络。通过SDN与VxLAN技术,在这张物理网络上划分出多个逻辑独立的虚拟网络通道,分别承载教学办公、师生上网、物联网设备交互等不同类型业务。

接入层不同位置的感知设备或网关就近接入校园网络中,可根据不同场景实现不同类型的专网接入。这种模式有效解决智慧校园建设中面临的资金投入有限、运维人员短缺、专网需求规模大等现实问题,大幅降低长期运维成本,减少运维人员的重复劳动,轻松适配校园各类物联业务的扩展需求。

平台层。平台层是物联网的“数字中枢与交互底座”,核心由物联网感知接入、数据处理、安全管理、规则引擎四大核心部件构成。它既是以“数据驱动”为核心的业务中间件,通过标准化数据处理能力支撑上层业务应用系统运行,也是打通不同“智慧型”校园应用的底层操作系统,实现跨系统的数据交互与协同控制,为智慧教学、管理、出入、物业等场景提供统一的技术支撑。

平台层完成校园全场景感知数据的“汇聚、处理、封装”闭环,一方面,通过异构数据格式转换,解决不同厂商设备的数据互通问题;另一方面,基于预设逻辑实现应用业务触发,构建“感知、决策、执行”的自动化流程。同时,平台层还具备协议转换、地址映射、数据清洗、信息融合、安全认证、物联网防火墙、规则引擎驱动等全维度能力,可覆盖从设备接入到数据传输、从安全防护到业务调度的全链路需求。

在数据接入与传输性能上,具备强大的多协议兼容与高并发处理能力,支持MQTT、CoAP、HTTP等主流协议的通信汇聚与融合,可高效承接跨平台物联网设备的所有通信流量。

在部署上,平台层采用分布式部署模式,基于多台高性能服务器搭建运行环境。服务器需满足高可靠性、高性能、高吞吐量三大指标,可根据校园物联网建设规模(如设备接入数量、业务复杂度)弹性扩展集群服务,确保平台在校园业务持续扩展过程中始终保持稳定运行。

应用层。应用层各业务以物联数据为基础,面向后勤、物业、保卫、资产等部门,围绕能源、物业、饮食、安全等核心业务领域,构建“全面感知、动态平衡、创新服务”的智慧物联保障体系,通过数据驱动优化服务流程、提升保障效率,为校园师生提供更精准、高效的服务支持。

图3 应用层

智慧能源服务。聚焦校园能源“高效利用、精准管控、安全保障”目标,将物联网技术贯穿能源管理全流程,实现从“被动运维”到“主动节能”的转型。包括节能策略制定与落地(如基于能耗数据优化空调运行时段)、能源系统实时运行监控(如配电室设备状态监测)、水电暖精准计费(如宿舍/商户分户计量)、设备故障维修响应(如水管泄漏智能告警与派单)。

服务覆盖范围包括综合能源管理(能源态势、公寓、实验室水/电实时监测);管网水平衡管控(供水管网泄漏检测、用水量动态调配,避免水资源浪费);供配电安全保障(高低压配电室设备电流、电压、温度监测,预警短路、过载风险);供热供冷效能优化(中央空调、热力管网运行参数调节)等。

智慧物业服务。依托物联网技术打通物业服务“需求端、调度端、执行端”链路,提升服务响应速度与管理精细化水平,打造“有温度、高效率”的校园物业服务体系。构建全流程物业服务闭环,包括用户服务(师生报修、咨询响应,如通过APP提交宿舍灯具维修需求)、管理调度(工单分配,如根据报修位置就近派单)、质量监督(服务过程跟踪、满意度评价,如维修完成后自动推送评价问卷)。

图4 网络层

服务覆盖范围包括楼宇管理(智能照明控制、出入安全、消防设施状态监测),公寓服务(后勤巡检、维修响应、公共区域照明),公共设施维护(校园路灯智能控制)等。

后勤饮食服务。将物联网技术融入校园饮食“供应链、运营、监督”全链条,实现食材安全可追溯、商户管理规范化、服务监督透明化,保障师生饮食安全与体验。围绕饮食服务全流程优化,包括商业运营、经营管控、内控管理等。

服务覆盖范围涵盖校园饮食服务全场景,具体包括智能化仓采服务系统、食堂商户能源计费、餐饮服务监督系统、AI+明厨亮灶等。

结语

随着“随时随地接入”“万物互联”等需求的深化,以及SDN、VxLAN等虚拟化技术的成熟应用,智慧校园网络正面临两大关键变化,一方面智能终端与感知终端的接入规模持续扩大,设备类型与业务需求日趋多元;另一方面传统“有线网、无线网、物联网络独立建设、分开运维”的模式,已难以适配多网协同需求。因此,推动物联网的统一规划、建设与管理,构建能承载泛在连接的基础网络体系,成为智慧校园物联网建设的重要任务。

西安交通大学物联网实现了“校园级”物联网应用与服务的全域支撑,利用弹性接入能力,可灵活适配智慧教学、能源管理、物业服务等场景下各类物联终端的接入需求,无论是数千个教室的温湿度传感器,还是上万个宿舍的物联门锁、预付费电表,均能高效接入网络;借助随需应变的动态调度能力,可根据业务优先级调整网络资源,确保关键数据实时流转。同时通过多层次安全防护与高可靠传输机制,能稳定采集、安全传输全场景感知数据,为校园物联网控制管理平台及各类大数据分析平台提供高质量、高可信度的基础数据支撑,成为智慧校园持续升级的坚实底座。

来源:《中国教育网络》2025年9月刊

作者:李虎群 张哲 朱晓芒 吴飞龙 徐墨(作者单位为西安交通大学网络信息中心)

特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关阅读

基于物联网的智慧教室建设2025/11/05

王士贤:物联网将触及校园的每个角落2023/07/20

重庆高校牵头制定两项国家标准 被六国采标应用2022/10/27

物联网环境下,校园弱电管网模式应需而变2021/02/22

北京交通大学举办物联网创新创业大赛2019/11/27

物联网成信息安全“重灾区” 安全标准亟待设立2018/09/06

2018世界物联网排行榜启动 榜单增至500家2018/03/22

中国已成物联网技术领军者 美媒:是时候向中国学习了2018/03/07

王士贤:物联网将触及校园的每个角落2023/07/20

重庆高校牵头制定两项国家标准 被六国采标应用2022/10/27

物联网环境下,校园弱电管网模式应需而变2021/02/22

北京交通大学举办物联网创新创业大赛2019/11/27

物联网成信息安全“重灾区” 安全标准亟待设立2018/09/06

2018世界物联网排行榜启动 榜单增至500家2018/03/22

中国已成物联网技术领军者 美媒:是时候向中国学习了2018/03/07

一起关注互联网发展、互联网技术、互联网体系结构……

在教育部科技司领导下,中央电化教育馆组织实施了教育信息化教学应用实践共同体项目...

工作要点聚焦:教育信息化、网络安全……都怎么干?

京公网安备 11040202430174号

京公网安备 11040202430174号